|

|

||

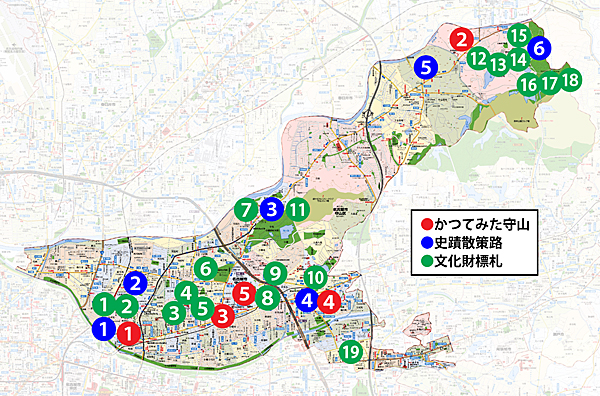

●区内の標札(案内板) |

||

|

||

| ●かつて見た守山案内板 1.名守合併を祝う旗行列 2.龍泉寺街道から見た東谷山 3.小幡駅周辺と駅舎の変遷 4.在りし日の大森と馬の塔行事 5.小幡ヶ原の名古屋飛行学校 ●史跡散策路図 1.城跡と寺社めぐり 2.善光寺街道と水屋めぐり 3.緑地と名刹めぐり 4.大森・喜多山ふるさとめぐり 5.村絵図の里めぐり 6.国史跡 志段味古墳群「歴史の里」めぐり ※史蹟散策路図はコース内に複数設置されています。 ●文化財標札 1.守山城跡 2.守山白山古墳 3.守山瓢箪山古墳 4.小幡城跡 5.長慶寺 6.牛牧遺跡 7.龍泉寺 8.小幡長塚古墳 9.小幡茶臼山古墳 10.大森寺 11.松ケ洞古墳群 12.勝手塚古墳 13.大塚・大久手古墳群 14.白鳥塚古墳 15.東谷山白鳥古墳 16.南社古墳 17.中社古墳 18.尾張戸神社・尾張戸神社古墳 |

||

| かつて見た守山(5ヶ所/区役所設置) | ||

|

||

| ●名守合併を祝う旗行列【1】設置場所:守山図書館南 江戸時代より続いた守山村は、1906年(明治39年7月16日)二城、高間、大森、小幡の周辺四ヶ村が合併して守山町となり、小幡地区に仮庁舎を建て後に元守山憲兵分隊官舎の払い下げを受け同所に1931年(昭和6)町役場が建てられた。 その後1954年(昭和29年6月1日)志段味村と合併し守山市となり市役所が建てられ、1963年(昭和38年2月15日)名古屋市と合併(名守合併)し名古屋市13番目の区として誕生、区役所となる。1971年(昭和46)現区役所が小幡に落成すまで同地にあり、翌1972年(昭和47)旧区役所跡に現守山図書館が開館した。 - 説明文 上 - 守山区の誕生 守山区は、昭和38年2月15日に名古屋市と守山市との合併により、第13番目の区として誕生しました。 この合併は「名守合併」と呼ばれ、様々な祝賀行事が行われました。 写真は、合併の翌日、瀬戸街道を中心に行なわれた旗行列の様子を写したもので、7校の小中学校から参加した約2000人の子どもたちが、各学校から当時の守山区役所を目指して行進しました。 -説明文 下 - 合併直前の守山市役所庁舎 昭和6年に守山町役場として建てられた庁舎で、市制施行後は守山市役所、名守合併後は守山区役所となり、現在地へ移転した昭和46年まで使用されていました。 |

||

|

||

| ●龍泉寺街道から見た東谷山【2】設置場所:上志段味交差点北 中央写真は名古屋市の最高峰東谷山198.3m。 東を愛知県瀬戸市と境をなし、山頂の尾張戸神社は尾張国造尾張氏の本貫地と言われている。山麓及び一帯は国史跡に指定された多くの古墳、またその他古墳群があり一帯は「歴史の里」として整備され、展示施設「しだみ古墳群ミュージアム・SHIDAMU(しだみゅー)」が造られ多くの人々が訪れている。(右写真バックの山が東谷山) - 説明文 上 - 東谷山が見守ってきた上志段味 未舗装の龍泉寺街道から見た上志段味地区と東谷山の景色です。写真は志段味村が守山町と合併して守山市となった直後と思われ、農地、山林、農家の集落が点在する緑豊かに自然が広がっています。その後、龍泉寺街道が舗装・拡幅され、交通量の増加とともに周辺地域の土地区画整理事業の進行により風景が一変する中、東谷山だけは昔と変わらない穏やかな山容でたたずんでいます。 -説明文 下 - 東谷山 東谷山は、名古屋市の北東に位置し、名古屋市と瀬戸市の境にある198.3mの本市の最高峰です。貴重な自然が残されている一方で、山頂から西側の山麓にかけて国史跡「志段味古墳群」を構成する古墳も見られます。 |

||

|

||

| ●小幡駅周辺と駅舎の変遷【3】設置場所:名鉄瀬戸線「小幡」駅ロータリー前 1929年(昭和4)、当時の瀬戸電気鉄道(株)が小幡駅より龍泉寺への支線・龍泉寺鉄道(龍泉寺街道を西に沿って、生玉-長命寺-松河戸-御野立所駅を経て龍泉寺に至る全長2.8km支線)を計画したが敷設にはいたらず、瀬戸電気鉄道は1939(昭和14)年名古屋鉄道と合併瀬戸線となった。 その後も小幡一帯は住宅地、商工地とし発展を続け守山区の拠点駅として大いに賑わっている。 - 説明文 - 明治38年、名鉄瀬戸線の前身である瀬戸自動鉄道の開業と同時に設置された小幡駅は、龍泉寺や小幡緑地の最寄駅として、節分や行楽シーズンには特に賑わっていたほか、駅の南にあったタイル工場からの積み出し駅として重要な役割を担っていました。また、将来の龍泉寺方面への支線の分岐駅としても計画されていました。 瓦葺きのドーム型の丸屋根が特徴的な二代目の駅舎は、龍泉寺のお堂をかたどったものといわれ、全国的にも有名でしたが、瀬戸線の栄駅乗り入れ工事の一環で解体されました。 -------------------------- 左上の写真は、瀬戸街道から駅前へとつながる路上にて撮影されたもので、駅周辺には木造の店舗・住宅が混在していた様子がうかがえます。その後、平成5年に始まった駅前再開発によりアクロス小幡や駅前広場などが整備され、現在の姿にまりました。 |

||

|

||

| ●在りし日の大森と馬の塔行事【4】設置場所:大森小学校東側 正門横 江戸時代、大森村の石高は1443石3斗2升7合(※概高・寛文村々覚書より)、守山村1413石6斗3升7合、小幡村1339石4斗5升、この三ヶ村で現在の守山区を形成するかつての14ヶ村(大森村・大森垣外村・小幡村・牛牧村・守山村・金屋坊村・川村・大永寺村・吉根村・幸心村・瀬古村・下志段味村・中志段味村・上志段味村)の約45%程の生産力があり、大森村の人口は880人、馬79匹と一帯を仕切る大きな村であった。 -説明文 左- かつての大森地区は、田園風景が広がる農村地帯でしたが、昭和41年から約20年の歳月をかけた区画整理の伸展に伴い都市化が進みました。 当時約8割を占めていた農耕地にも、現在ではほぼ全域に住宅が立ち並んでおりまちなみは大きく変化しています。 左上の写真は、昭和41年の大森小学校周辺を南側から写したもので、農耕地ごしに大森の集落を見ることができます。 -説明文 右- 馬の塔行事 馬の塔は、標具や豪華な馬具で飾った馬を社寺へ奉納する行事で、かつては名古屋のあちこちで盛んに行われ、この地方を代表する祭礼習俗でした。 右上の写真は、昭和34年に行われた大森合宿(大森村はじめ複数の村が連合して龍泉寺に飾馬を奉納する馬の塔行事)の様子で、大森小学校を出発する飾馬と馬隊が写されています。 大森地区では、現在も大森合宿の伝統を継承する大森郷祭が5年に一度開催されており、市内で定期的に行われる唯一の馬の塔行事として名古屋市無形民俗文化財に指定されています。 |

||

|

||

| ●小幡ヶ原の名古屋飛行学校【5】設置場所:守山東中学校西側 小林公園 小幡ヶ原は標高30~40mの微高地に位置し、江戸時代には尾張藩の狩り場、そして1873年(明治6)名古屋鎮台の創設と共に翌年軍用地とされ、廃藩置県後、1877年(明治10)陸軍第三師団は東春日井郡小幡村(現守山区小幡)に296万余坪を購入し大砲射的場を開設。その後地元有志による土地の提供による軍の誘致活動などもあり、1896年(明治29)名古屋の第三師団に創設された歩兵第33連隊が翌1897年(明治30)守山に移駐する事となった。また同所には1925年(大正15)民間の「名古屋飛行学校」が開設され飛行士・整備士を養成していたが、1938年(昭和13)国家総動員法が成立、戦時色一色となる中飛行士の養成が急務となり、翌1939年(昭和14)名古屋飛行学校は軍に譲渡、閉鎖された。 -説明文- 大正14年(1925年)、御原(みはら)福平氏が、福長四郎氏、片桐金松氏らの協力を得て、陸 軍の小幡ヶ原演習場の南東部に名古屋飛行学校を開校しました。当時の新聞記事では「日 本最大の公認飛行学校誕生」と紹介されています。 学校には操縦士を養成する操縦科と機関士を養成する機関科がありました。二等操縦士の 資格を取るまでには2500円(当時)ほどの授業料が必要だったとも言われており、当時の公 務員の初任給が75円であったことを考えると大変な高額でした。 昭和14年(1939年)、軍拡の流れに伴い、名古屋飛行学校は、施設すべてを帝国飛行協会に 寄付して閉鎖されました。御原氏の手記によると廃校までの生徒総数は、操縦士218人、 機関士1165人にのぼり、太平洋戦争で命を落とした方もいましたが、戦後、日本の航空界 の発展に貢献した人物も多数輩出しました。 -写真 右- 当時の小幡ヶ原付近の様子(市政資料館所蔵) ※資料提供:平山希能様 |

| 守山区史跡散策路(6ヶ所/区役所設置) | ||

●善光寺街道と水屋めぐり(全長約4.6km)【2】 ●善光寺街道と水屋めぐり(全長約4.6km)【2】スタート:市バス停「新守山」 ゴール :市バス停「三階橋北」 設置場所:中央線「新守山」駅ロータリー内 宮地小祠-瀬古会館-常雲寺-間黒神社-高牟神社-石山寺-道標-善光寺街道-水屋-庄内用水元杁樋門 名古屋から中山道大井宿へ通じた下街道(善光寺街道)、その面影を残す曲がりくねった道。少し横道へ入ると名刹石山寺などある。また庄内川水分橋から導水する、都市景観重要建築物・近代産業遺産等に指定されている庄内用水元杁樋門は必見。 |

||

●城跡と寺社めぐり(全長約6.7km)【1】 ●城跡と寺社めぐり(全長約6.7km)【1】スタート:市バス停「矢田川橋」 ゴール :市バス停「川村口」 設置場所:宝勝寺参道横 宝勝寺-守山城跡-白山神社-瀬戸街道旧道-誓願寺-守山市役所跡-名守合併記念碑-すいどうみち緑道-守山瓢箪山古墳-利海寺-浄土院-小幡城跡-すいどうみち緑道-水屋-大永寺-川嶋神社 古くより守山の中心をなし、地名「守山(漢字)」発祥の地。守山城・小幡城と戦国時代史に名を残し、寺社、旧街道、古墳と見所満載のコース。 |

||

●緑地と名刹めぐり(全長約5.8km)【3】 ●緑地と名刹めぐり(全長約5.8km)【3】スタート:名鉄瀬戸線「小幡」駅 ゴール :ゆとりーとライン「泉寺口」 設置場所:龍泉寺駐車場内 白山神社(小幡)-道標-長慶寺-生玉稲荷神社-牛牧遺跡-長命寺-白沢渓谷-余慶の碑-小幡緑地公園-龍泉寺 この地区最大の生玉稲荷神社、白沢渓谷。多くの重要文化財を持ち、500余体の円空仏を有する名刹龍泉寺。ここもまた戦国時代史に名を残す所。 |

||

●大森・喜多山ふるさとめぐり(全長約6.3km)【4】 ●大森・喜多山ふるさとめぐり(全長約6.3km)【4】スタート:名鉄瀬戸線「喜多山」駅 ゴール:名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」駅 設置場所:名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」駅前 小幡長塚古墳-小幡茶臼山古墳-養蜂研究所-唐九郎記念館-八剱神社-大森会館-大森寺-交通安全地蔵-雨池公園-斎穂社・千手観音-法輪寺-瀬戸街道旧道-郷蔵 江戸時代より連綿と歴史を有する大森地区。尾張徳川家縁の大森寺、守山を代表する祭「郷まつり」の道具など展示する大森会館と八剱神社、今となっては貴重な郷蔵そして古墳と変化に富んだコース。 |

||

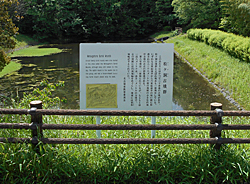

●村絵図の里めぐり(全長約3.6km)【5】 スタート:ゆとりーとライン「志段味支所北」 ゴール :ゆとりーとライン「藤塚」 設置場所:中志段味宮前交差点北、諏訪神社前 志段味村役場跡碑-八幡神社-巡見道-秋葉社-唐曾川-六地蔵・クロガネモチ-常楽院-才井戸流-天白・元屋敷遺跡-諏訪神社 守山区の中でも固有の文化・伝承を持つ志段味地区。夏にはホタルを見る才井戸流、かつては巡見使が通った巡見道など発展する志段味と古き時代の農村風景を見ることが出来る。 写真右は旧「村絵図の里めぐり」標札。中志段味共同墓地横。 |

||

●国史跡 志段味古墳群「歴史の里」めぐり【6】 ●国史跡 志段味古墳群「歴史の里」めぐり【6】(本コース約3km 健脚コース約5.5km) スタート・ゴール: ゆとりーとライン「上志段味」「東谷橋」など 設置場所:上志段味、東谷山フルーツパーク北など 勝手塚古墳-東大久手古墳-西大久手古墳-志段味大塚古墳-東谷山白鳥古墳-白鳥塚古墳-南社古墳-中社古墳-尾張戸神社古墳-東谷山フルーツパーク 2014年(平成26)10月「国史跡 志段味古墳群」として認定された6基の古墳を含め9基の古墳と東谷山フルーツパーク、東谷山(標高198m)の山頂を巡るコース。 |

||

●旧:尾張のあすかめぐり ●旧:尾張のあすかめぐりスタート/ゴール: ゆとりーとライン「東谷橋」 設置場所: 右-大久手池畔 左-東谷橋バス停辺り 現在は上記の「国史跡 志段味古墳群歴史の里めぐり」に置き換えられている。 |

||

| 写真は旧「尾張のあすかめぐり」標札。現在は志段味古墳群「歴史の里」として再構築され、案内板は撤去された。 |

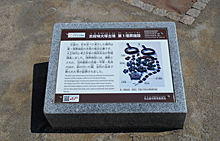

| 守山区の標札(19ヶ所/名古屋市教育委員会設置) | |||||

標札より転載 |

|||||

| ●守山城跡(もりやまじょうあと)【1】 設置場所:市場四(城跡荘内)  平山城。林の中に大規模な東西方向の掘が見られる。 築城年代、創建者ともに不詳。1526年(大永6)連歌師宗長がこの城を訪れ、連歌の会が盛大に催されたと伝えられる。 1535年(天文4)徳川家康の祖父松平清康が大軍を率いてこの地に布陣、尾張攻略を図ったが家臣に殺害された。 その後織田信長の叔父信次、弟の信時が城主となり、桶狭間の戦後、廃城となったとされる。 |

|||||

| ●守山白山古墳(もりやまはくさんこふん)【2】 設置場所:市場四(守山白山神社内)  守山台地の西端に立地する、墳丘長約98m、後円部径約50m、前方部幅約35mの前方後円墳。未調査のため埋葬部の構造や副葬品は不明であるが、前方部の低い墳形や出土している埴輪の検討から、古墳時代前期(四~五世紀)の築造と考えられる。 上志段味の白鳥塚古墳に匹敵する市内で最も古い大型古墳のひとつである。 |

|||||

| ●守山瓢箪山古墳(もりやまひょうたんやまこふん)【3】 設置場所:西島町(守山小学校西)  小幡原台地の南部に所在する前方後円墳で、全長63m、後円部径36m、前方部幅58m、高さは後円部5m、前方部はそれより80cm程高い。二段築成の様相をとどめ、墳丘上や裾から埴輪片が採集される。戦前は周濠に水もあったといわれる。 前方部の大きい形状や、埴輪などから六世紀初頭のものと推定され、内部主体もそのまま残るなど保存状態も良好で、市の史跡に指定されている。 ◇古墳北側パネル  〔指定地面積4,724m2〕 小幡原台地の南部に築かれた前方後円墳で、全長63m、前方部幅58m、後円部直径36mの二段築成で、北西に向いて築かれている。 昭和27年に行われた測量調査の結果では、周囲に幅10~12mの濠が廻っている。現在は埋めて公園用地になっているが、整備の際にも埴輪の破片が採集された。 前方部の幅の広い形状や、採集された埴輪の製作技法などから見て、五世紀末から六世紀初頭にかけて築かれた後期の前方後円墳と考えられる。内部主体もそのまま残るなど保存状態も良好で、昭和60年市の史跡に指定された。 本古墳のある小幡原にはかつてかなりの数の前方後円墳や円墳があったといわれるが、そのほとんどが破壊され、わずかに本古墳と長塚古墳のみとなってしまった。 |

|||||

| ●小幡城跡(おばたじょうあと)【4】 設置場所:西城二(阿弥陀寺西)  1522年(大永2)岡田重篤が築城したといわれ、東西約200m、南北約70mであった。重篤は織田敏信、信安の臣であった。 1535年(天文4)家康の祖父清康が尾張に軍を進めたとき在城し、また織田信光の居城になったが、のち廃城となった。 1584年(天正12)家康が修復し、長久手の役には三河との連絡の城として活用した。 |

|||||

| ●長慶寺(ちょうけいじ)【5】 設置場所:小幡中二(小幡小学校西)  栄松山と号し、臨済宗の寺院である。 「尾張志」に、山田重忠が父母と兄の菩提を弔うため長父・長母・長兄の三寺を創建、後に兄を慶に改めて、今の寺号にしたとある。 また、寺伝では、山田正親が兄兼継の菩提を弔うため、1249~56年(建長年間)南山士雲を開山として創建したとある。 寺内の無縫塔は南山士雲の墓標で、県指定文化財である。南山士雲は鎌倉建長寺の二十世、京都東福寺の十一世となった名僧である。 |

|||||

| ●牛牧遺跡(うしまきいせき)【6】 設置場所:牛牧中山(小幡緑地西園南西)  1958年(昭和33)に発見された。当時は縄文時代晩期の土器を主とし、竪穴住居跡も見付かった。その後の道路工事などでは、弥生式土器や古墳時代の須恵器などが多く、長期にわたって人々が住みついた重要な遺跡であることがわかった。 段丘の上の方に新しい時期の遺物が出土、低いところに縄文時代の遺構がある。 |

|||||

| ●小幡長塚古墳(おばたながつかこふん)【8】 設置場所:小幡四(喜多山幼稚園東)  小幡原に現存する前方後円墳の中では最大のもので、全長81m、後円部径38m、前方部復元幅42mで、前方部の大きな古墳である。高さはわずかに後円部の方が高い。墳丘の所々に溝が走っているが、これは今次大戦中に掘られた塹壕の跡である。 1936年(昭和11)愛知県による調査では、本古墳は二重の濠に囲まれた壮大なものであったといわれる。 |

|||||

| ●小幡茶臼山古墳(おばたちゃうすやまこふん)【9】 設置場所:緑が丘翠松園(自衛隊北山宿舎東)  小幡長塚古墳などと共に、小幡古墳群の中核をなす全長約60mの前方後円墳であるが、宅地造成や道路工事による破壊が著しく、旧形をうかがうことができない。 直径40mほどの後円部に築かれていた横穴式石室は大きく破壊されていたが、土師器、須恵器のほか、鉄刀や鉄鏃、馬具、金環、ガラス小玉などが出土した。六世紀後半に築造された古墳と考えられる。 |

|||||

| ●大森寺(だいしんじ)【10】 設置場所:大森弁天が丘(瀬戸線「大森・金城学院前」駅北)  1637年(寛永14)尾張二代藩主徳川光友が、生母乾の方(法号歓喜院)の菩提を弔うため、江戸小石川(東京都文京区)の伝通院内に創建した浄土宗の寺院で、歓喜院と号した。 1661年(寛文元)この地に移して諸堂宇を整え、信誉上人を開山とし、寺号も興旧山歓喜院大森寺と改めた。裏山の墓地に歓喜院の墓がある。 |

|||||

| ●米田城(簗田ケ城)跡(よねだじょう・やなだがじょう)【19】 設置場所:向台二  (市バス「下市場」バス停南 定納公園西) (市バス「下市場」バス停南 定納公園西)米田城は、西側高台にあり、築城年代は不明である。 『寛文村々覚書 寛文年間(一六六一~一六七三)』に は「古城跡弐ケ所 先年の城主不知、今ハ畑ニ成ル。」、 『張州雑志(寛政元年 一七八九年)頃』には「里民呼 テヨナダノ城ト云 此ヨナダトハ簗(やな)田(だ)ヲ誤リ 称ル欤」とある。 |

|||||

| ●龍泉寺(りゅうせんじ)【7】 設置場所:竜泉寺一(ゆとりーとライン「竜泉寺」駅北西)  天台宗、伝教大師の創建といわれ、尾張四観音の一つで、青銅造馬頭観音を本尊とする。 1584年(天正12)長久手の役に豊臣秀吉がここで陣し、寺堂に火を放って焼失させたが、1598年(慶長3)密蔵院(春日井市)二十九世秀純が自費で再興した。 仁王門と木造地蔵菩薩立像が国の重要文化財に指定されているほか、円空仏が多数ある。また、節分には春駒を寺内で頒布する。 |

|||||

| ●松ケ洞古墳群(まつがほらこふんぐん)【11】 設置場所:竜泉寺二(ゆとりーとライン「竜泉寺」駅東・大池前)  このあたりにはかつて20余基の古墳があり、松ケ洞古墳群とよばれ現在も一部残存している。いずれも五世紀後半から六世紀前半の短い間に形成された8~18m程の規模の小さな円墳や方墳の古式の群集墳である。 第8号墳は、一部削られているが、もともとは一辺8m余、高さ1mの方墳で、丘の周囲には円筒埴輪をめぐらし、墳頂には家形埴輪がすえられていた。 |

|||||

| ここより上志段味地区 国史跡 「史跡志段味古墳群 歴史の里」 内 | |||||

| ●勝手塚古墳(かってづかこふん)【12】 設置場所:上志段味中屋敷 【従来型】   六世紀前半に築造された、志段味古墳群で最後の帆立貝式古墳(前方部が低く短い前方後円墳)である。墳長約53m、後円部径約43m、高さ約6.5m、前方部高さ約2.3m。後円部は二段に築かれた様子がよく残り、テラス上に円筒埴輪を並べた跡がうかがわれる。また、前方部前面の周濠からは、墳丘から転落した蓋形(きぬがさがた)埴輪も出土している。 六世紀前半に築造された、志段味古墳群で最後の帆立貝式古墳(前方部が低く短い前方後円墳)である。墳長約53m、後円部径約43m、高さ約6.5m、前方部高さ約2.3m。後円部は二段に築かれた様子がよく残り、テラス上に円筒埴輪を並べた跡がうかがわれる。また、前方部前面の周濠からは、墳丘から転落した蓋形(きぬがさがた)埴輪も出土している。濠はもと二重であったといわれるが、現在は北側周堤だけが残っている。 古墳全体が勝手神社の境内になり、後円部墳頂に社殿が鎮座する。 2014年(平成26)10月、「志段味古墳群」を形成する一つとして、国の史跡に指定された。 【大型斜め置き型】  国指定史跡 志段味古墳群 勝手塚古墳 国指定史跡 志段味古墳群 勝手塚古墳志段味古墳群は、濃尾平野の東端に位置し、四世紀前半から七世紀末(古墳時代前期から終末期)に造られた総数約70基の古墳から構成されます。 勝手塚古墳は六世紀初めごろ(古墳時代後期初め)に築かれた長さ約53mの帆立貝式古墳(※)です。墳丘と、その周りをめぐる濠と堤が良好な状態で残されています。愛知県内で堤をもつ古墳は少なく、堤の高まりを現在見ることができる点で貴重です。後円部の平坦面には、埴輪列の一部を復元しています。この古墳は庄内川流域の有力勢力を率いた首長の墓と考えられます。 ※円丘(後円部)に短い方丘(前方部)が付いた古墳。 上から見ると帆立貝に形が似ていることから名前が付けられました。 |

|||||

| ●志段味大塚古墳(しだみおおつかこふん)【13】 設置場所:上志段味大塚 【大型斜め置き型】  国指定史跡 志段味古墳群 志段味大塚古墳 国指定史跡 志段味古墳群 志段味大塚古墳志段味古墳群は、濃尾平野の東端に位置し、四世紀前半から七世紀末(古墳時代前期から終末期)に造られた総数約70基の古墳から構成されます。 志段味大塚古墳は5世紀後半(古墳時代中期後半)に築かれた長さ約51mの帆立貝式古墳で、造られた当時の姿に復元整備しました。墳丘は、北西側のくびれ部に造り出しがあり、周りを濠がめぐります。墳丘の斜面には、石を貼り付け、葺石としています。墳丘には埴輪が並べられ、造り出しには鶏形埴輪・水鳥形埴輪・須恵器・土製品が置かれていました。この古墳の被葬者は庄内川流域の有力勢力の首長で、埋葬施設に納められた優れた副葬品から、王権と深い関係にあったと考えられます。 2014年(平成26)10月、「志段味古墳群」を形成する一つとして、国の史跡に指定された。

|

|||||

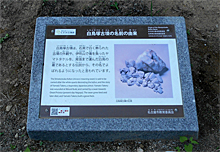

| ●白鳥塚古墳(しらとりづかこふん)【14】 設置場所:上志段味東谷  【従来型】 【従来型】東谷山西麓に位置する大型前方後円墳で、全長約115m、後円部径約75m、後円部高約15m、前方部長約43mで、愛知県下第三位の墳丘規模を誇る。四世紀前半に築造されたもので、原形をほぼ保っている。 墳丘は、白色石英を用いて飾られており、その景観が白鳥を連想させるところから、白鳥塚の名で呼ばれるようになった。 1972年(昭和47)、国の史跡に指定。2014年(平成26)10月、この白鳥塚古墳に加えて新たに六基の古墳が国の史跡として追加指定を受け名称が「志段味古墳群」と変更された。 【大型斜め置き型】  国指定史跡 志段味古墳群 白鳥塚古墳 国指定史跡 志段味古墳群 白鳥塚古墳志段味古墳群は、濃尾平野の東端に位置し、四世紀前半から七世紀末(古墳時代前期から終末期)に造られた総数約70基の古墳から構成されます。 白鳥塚古墳は、四世紀前半(古墳時代前期半ば)に築かれた愛知県で最も古い前方後円墳です。墳丘の長さは約115mで、県内で三番目の大きさです。古墳の周りには濠がめぐり、後円部北側には渡土手(陸橋)が設けられていました。埴輪が見つかっていないことから、この地域に埴輪を並べる文化が伝わる以前に造られた古墳であると考えられます。渡土手があることや、古墳が白色の石(石英)で飾られることなど、白鳥塚古墳と奈良県の大型前方後円墳には共通点が認められことから、白鳥塚古墳の被葬者はヤマト王権と強い結びつきがあった人物と推定されます。

|

|||||

| ●東谷山白鳥古墳(とうごくさんしろとりこふん)【15】 設置場所:上志段味白鳥   【従来型】 【従来型】東谷山の麓、庄内川を見下ろせる標高約43mの河岸段丘の上に六世紀末から七世紀初めに築かれた。直径17m、高さ3.9mの円墳である。 石室は西に向けて開口し、全長9.8m、最大幅1.6m。市内唯一、築造当時の原形をほぼ完全に残す横穴式石室墳である。 1961年(昭和36)に実施された石室内部の発掘調査では、須恵器、土師器、馬具、直刀、刀子、鉄鏃が出土した。これらの出土品は、市博物館に収蔵されている。 2014年(平成26)10月、「志段味古墳群」を形成する一つとして、国の史跡に指定された。 【大型斜め置き型】 国指定史跡 志段味古墳群 東谷山白鳥古墳 志段味古墳群は、濃尾平野の東端に位置し、四世紀前半から七世紀末(古墳時代前期から終末期)に造られた総数約70基の古墳から構成されます。 東谷山白鳥古墳は六世紀末から七世紀始め(古墳時代後期末から終末期)に築かれた径約17mの円墳で、埋葬施設は横穴式石室です。墳丘の周りには溝がめぐりますが、現在、石を並べてその位置を表示しています。石室内からは馬具・刀・鉄鏃・須恵器などが出土しました。 六世紀後半以降、東谷山の西側には横穴式石室をもつ小型の古墳が約50基造られました。そうした小型古墳の集まりは「群集墳」とよばれます。この古墳は志段味古墳群のなかで、唯一横穴式石室がほぼ完全な状態で残っており、貴重です。 |

|||||

| ●南社古墳(みなみやしろこふん)【16】 設置場所:上志段味東谷(東谷山中腹) 【従来型】   東谷山山頂から南の鞍部を越えた高所に位置する古墳である。 東谷山山頂から南の鞍部を越えた高所に位置する古墳である。発掘調査の結果、直径約30mの二段築成の円墳であり、山麓から見えやすい墳丘の上段には庄内川沿いの河岸段丘で採集した円礫を、下段には東谷山中の角礫を葺くという珍しい方法をとっていることがわかった。 出土した円筒埴輪は、中社古墳と同じ型式の三角形の孔をもつことから東海地方で最も古い埴輪とされ、四世紀中頃に造られた古墳であると考えられる。 2014年(平成26)10月、「志段味古墳群」を形成する一つとして、国の史跡に指定された。 【大型斜め置き型】  国指定史跡 志段味古墳群 南社古墳 国指定史跡 志段味古墳群 南社古墳志段味古墳群は、濃尾平野の東端に位置し、四世紀前半から七世紀末(古墳時代前期から終末期)に造られた総数約70基の古墳から構成されます。 南社古墳は四世紀中頃(古墳時代前期後半)に築かれた径約30mの円墳です。東谷山の南側の峰の頂部に立地します。古墳は二段に築かれ、一段目斜面に東谷山で取られた角礫、二段目斜面に東谷山麓の段丘で取られた円礫の葺石が積み上げられています。麓から古墳を見上げた時に目立つ二段目の斜面を、わざわざ麓から運んだ石で飾っていることは注目されます。本古墳の埴輪は中社古墳のものと同時に制作されたもので、東海地方では最古級の埴輪です。中社古墳に葬られた庄内川流域の首長を支えた有力者の墓と考えられます。 |

|||||

| ●中社古墳(なかやしろこふん)【17】 設置場所:上志段味東谷(東谷山中腹)   【従来型】 【従来型】市内最高所の東谷山山項から南へ延びる尾根の、山頂に祀られた尾張戸(おわりべ)神社境内からやや下った位置にあり、典型的な丘尾切断型の全長約63.5mの前方後円墳である。 発掘調査の結果、人頭大の円礫が周囲に配置され、三角形の孔をもつ円筒埴輪や東日本では最古級の家形埴輪片が出土している。 墳形や埴輪の形から、尾張戸神社古墳に続く、当時のヤマト王権の影響を受けた四世紀中頃築造の古墳であると考えられる。 2014年(平成26)10月「志段味古墳群」を形成する一つとして、国の史跡に指定された。 【大型斜め置き型】  国指定史跡 志段味古墳群 中社古墳 国指定史跡 志段味古墳群 中社古墳志段味古墳群は、濃尾平野の東端に位置し、四世紀前半から七世紀末(古墳時代前期から終末期)に造られた総数約70基の古墳から構成されます。 中社古墳は四世紀中頃(古墳時代前期後半)に築かれた長さ63.5mの前方後円墳です。東谷山の山頂から南にのびる尾根上に立地します。後円部は三段、前方部は二段に築かれ、斜面には葺石が積み上げられています。墳丘各所には埴輪が並べられていますが、後円部の北側では、三角形の透孔をもつ円筒埴輪列が、元の状態をほぼ保ったまま埋もれていました。本古墳の埴輪は東海地方最古級のもので、当時の政治の中心地であった大和から直接的に伝わってきたものと推定されます。本古墳は庄内川流域を治めた首長の墓と考えられます。 |

|||||

●尾張戸神社・尾張戸神社古墳(おわりべじんじゃ・おわりべじんじゃこふん)【18】  設置場所:上志段味東谷(東谷山山頂) 設置場所:上志段味東谷(東谷山山頂)【従来型】 「延喜式」に山田郡尾張戸神社とあり、成務5年、宮簀媛命の勧請と伝えられ、古代豪族・尾張氏と深い関係をもつ古社である。天火明命(あめのほあかりのみこと)ほか二神をまつり、疫病除けの神として知られる。 社殿下の高まりが尾張戸神社古墳である。発掘調査の結果、直径約27.5mの二段築成の円墳であることがわかった。 斜面に大ぶりな山石が葺かれ、一部に白石(石英)が混ざること、埴輪がみられないことなどが、山裾の白鳥塚古墳と共通することから、四世紀前半築造の古墳と考えられる。 2014年(平成26)10月「志段味古墳群」を形成する一つとして、国の史跡に指定された。 【大型斜め置き型】  国指定史跡 志段味古墳群 尾張戸神社古墳 国指定史跡 志段味古墳群 尾張戸神社古墳志段味古墳群は、濃尾平野の東端に位置し、四世紀前半から七世紀末(古墳時代前期から終末期)に造られた総数約70基の古墳から構成されます。 尾張戸神社古墳は四世紀前半(古墳時代前期中頃)に築かれた径約27.5mの円墳です。名古屋市で最も高い東谷山(標高198.3m)の山頂に立地します。墳丘上には、古代豪族尾張氏の祖先神を祀る尾張戸神社の本殿が位置します。二段に築かれていたと考えられますが、二段目の墳丘は大きく削られています。墳丘の斜面に積み上げられた角礫の葺石の上には石英が撒かれていました。多くの石英を用いて古墳を飾る特徴は山麓の前方後円墳・白鳥塚古墳と共通し、白鳥塚古墳に葬られた庄内川流域の首長を支えた有力者の墓と考えられます。 |

|||||

|

[HOME] |

正面に見える、墳丘のくびれ部(後円部と前庭部が接続する部分)から突出した壇状の部分が「造り出し」です。

正面に見える、墳丘のくびれ部(後円部と前庭部が接続する部分)から突出した壇状の部分が「造り出し」です。 後円部の墳頂には、古墳の主軸(前方部が向く方向)に平行して二つの埋葬施設があります。ともに、上から穴を掘り、穴の底に木棺を据え、中に遺骸を納めました。中央やや北寄りにある第二埋葬施設の木棺は、径1mを超す巨大な針葉樹の丸太を縦に割り、中を刳り抜いた割竹形木棺です。木棺があった位置の上に、復元品を展示しています。

後円部の墳頂には、古墳の主軸(前方部が向く方向)に平行して二つの埋葬施設があります。ともに、上から穴を掘り、穴の底に木棺を据え、中に遺骸を納めました。中央やや北寄りにある第二埋葬施設の木棺は、径1mを超す巨大な針葉樹の丸太を縦に割り、中を刳り抜いた割竹形木棺です。木棺があった位置の上に、復元品を展示しています。 正面の、石を並べて表示した場所は第一埋葬施設の木棺の推定位置です。

正面の、石を並べて表示した場所は第一埋葬施設の木棺の推定位置です。 昭和初めに後円部墳頂中央部の発掘が行われましたが、埋葬施設や副葬品は見つかりませんでした。

昭和初めに後円部墳頂中央部の発掘が行われましたが、埋葬施設や副葬品は見つかりませんでした。 白鳥塚古墳は、石英で白く飾られた古墳の外観や、伊吹山で傷を負ったヤマトタケルを、尾張まで運んだ白鳥の墓であるとする伝説から、その名でよばれるようになった言われています。

白鳥塚古墳は、石英で白く飾られた古墳の外観や、伊吹山で傷を負ったヤマトタケルを、尾張まで運んだ白鳥の墓であるとする伝説から、その名でよばれるようになった言われています。 後円部の西側には「渡土手」とよばれる土手状の高まりがあります。幅は約9mで、斜面には葺石が積まれていました。古墳の外から墳丘に渡るための通路(陸橋)であったと考えられます。

後円部の西側には「渡土手」とよばれる土手状の高まりがあります。幅は約9mで、斜面には葺石が積まれていました。古墳の外から墳丘に渡るための通路(陸橋)であったと考えられます。 墳丘の斜面には、人の頭くらいの大きさの丸い石(円礫)や角ばった石(角礫)が葺石として積まれ、その上に白色の石(石英)が散りばめられていました。陽の光が差し込むと、石英で飾られた古墳は白く輝いて見えたと想像されます。

墳丘の斜面には、人の頭くらいの大きさの丸い石(円礫)や角ばった石(角礫)が葺石として積まれ、その上に白色の石(石英)が散りばめられていました。陽の光が差し込むと、石英で飾られた古墳は白く輝いて見えたと想像されます。