| ●下(した)街道(善光寺街道) 下街道札の辻〜槇ヶ根追分全行程は「下街道探訪」頁に有ります。

名古屋の城下は東海道、中山道など主要街道から離れており、それらに通じる脇街道が発達、東海道宮宿に至る熱田口、美濃路を経由し垂井宿で中山道に通じる枇杷島口、中山道に至る上街道の志水口・同じく中山道に至る下街道の大曽根口、飯田街道を経て三河へ至る駿河口があり五口と言われ、他に東海道宮宿、桑名宿間海路七里を嫌い迂回する人が多く利用した佐屋街道も城下から西へ延びていた。

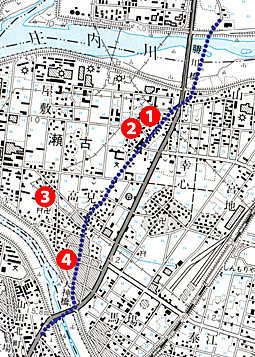

※下街道・瀬戸街道に通じる大曽根口は現在の名古屋市東区赤塚交差点辺りに大木戸が設けられ、常時数人の藩士が不審者の通行を見張っていて、夕方六時には大門は閉じられ夜十時には小門(潜り戸)も閉じられ夜間の通行は禁止されていた。 この下街道の起源は定かではないが、内津峠にヤマトタケル伝承があり古代より東農と尾張を結ぶ道があり、また中世律令時代に造られた官道「東山道」に求める事ができ、美濃の国府現垂井町(岐阜県不破郡垂井町)から美濃へ通じる道があり、またそれらの道から尾張の国府の置かれた現稲沢市(愛知県)へ通じた道があり、その延長線上に小牧・勝川に通じる道があったと思われ、現在の下街道、釜戸・大井間は当時の東山道と重なる。 また尾張へは土岐付近から内津・勝川を経て熱田(宮宿)への近道があり「東海道」に接続するなど、やがてこれらが整備され一つの街道として整備され下街道となったと思われる。 このことは名古屋城下が繁栄し人・物の往来が多くなると街道としての需要が強まったことによると思われる。 その呼称は京を中心とした「上り(のぼり)・下り(くだり)」に当てはめ木曽方面へは「下」が使用されたのではないかと言い、また瑞浪日吉台地の丘陵を通る中山道を上(うわ)街道、南の土岐川沿いの平地を通る道を下(した)街道、それをつなぐ道を中(なか)街道と言う地区もある。また尾張藩の官道、木曽街道を「上(うえ)街道」と言うのに対し私道のこの街道を「下(した)街道」と呼ぶともいう。 まぎらわしいが、上(かみ)街道もある。名古屋城下から大垣へ向かう美濃街道と甚目寺で分岐し勝幡を経て、津島に至り津島神社参宮道につながる街道を津島上(かみ)街道と言い、上(うえ・うわ)街道と区別している。 一方「善光寺街道」と呼ばれるゆえんは、当時尾張一帯では「善光寺講」「御嶽講」など多くの「講」組織があり、それらの人々も多く利用したことから、その目的地の善光寺に因み「善光寺街道」と一般に呼ばれたが直接善光寺へつながっていたわけではない。また内津峠を越える事から「内津道」とも呼ばれ、名古屋方面へ行く人々には「伊勢道」ともよばれた。 名古屋城の外堀に架かる本町橋を南進する本町通りと伝馬町通り(名古屋市中区)が交わる「札の辻」を発し北進、京町(名古屋市中区)で東に折れ、佐野屋の辻(名古屋市東区)で北に曲がり道は大曽根の大木戸を潜り名古屋台地を下り大曽根(名古屋市東区)に至る。この大曽根口は城下に入る重要な所なのでいざという時のため、相応寺・善行寺・本覚寺・関貞寺など大寺を置き藩士を配し事に構える所とし、高札場もこの辺りにあった。そして街道は東に折れ現在のオズモール(旧大曽根商店街)の中央当りにはかつて一里塚があった。 また現在でも名古屋市東区相生町には道をかぎ型に曲げ直進を防いだ枡形(遠見遮断/前方遮断)の防御機構が残っていて、道幅はこの辺りでは概ね5.5m(三間)ほどであった。 大曽根口を出ると名古屋市北区・守山区を経て勝川・内津(うつつ)峠(春日井市)、池田(多治見市)、高山(土岐市)、釜戸(瑞浪市)を経て大井宿(恵那市)手前、槇ヶ根で中山道と合流する。 全行程14里半/58km(13里20町/約53.6kmなど距離には諸説ある)の下街道は、それぞれの地区で釜戸筋、内津道、伊勢道などと呼ばれ、現在の国道19号線にほぼ相当する公式な宿場を持たない民間の道であった。 一方、志水口を経て中山道へ至る上(うわ)街道(木曽街道、本街道、稲置(いなぎ)街道など所により呼び名が異なる)は藩が作った官道で現在の県道名古屋犬山線(旧国道41号線)に相当し、武士はこちらの道を利用する事になっていた。 しかし下街道は中山道大井宿槙ヶ根まで官道であった上街道より6里/24km(4里/16kmなど距離には諸説ある)短く平坦で有った事から多くの人々が利用し賑わった。 また藩では多くの人々が下街道を利用するため、1795年(寛政7)には藩士が江戸など公用の旅には下街道の通行を禁止、参勤交代の通路は上街道を指定した。 この様に庶民の道として賑わった下街道の業者は上街道の業者と荷駄賃など紛争が絶えず、1871年(明治4)宿駅制度が廃止されるまで続いた。

【矢田川を渡り街道は区内瀬古地区へ】

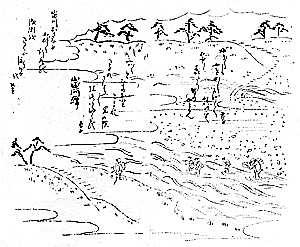

大曽根の大木戸を過ぎ道は東から北へ、瀬戸方面へ通じる水野街道(現瀬戸街道)と別れ、やがて矢田川、山田の渡しへ到着。当時は徒歩にて渡ったが秋から春の渇水期には有料の仮橋が架けられた。矢田川に本格的な橋が架けられたのは明治以降。 道幅二間(3.6m)程の街道沿いには旅籠屋、酒屋、めし屋、街道西の煮売り屋坂口屋は街道を行き交う人々に弁当など販売していたと言う。やがて天王社(2020年/令和2年に撤去、現在高牟神社境内西に祀られている)があり、そこからやや北へ行くと南向き(名古屋方面)に石山寺(いしやまじ)への道標(現在は石山寺駐車場に移築されている)、そして街道中程西側に稲荷社(八尾稲荷・秋葉堂)がある。 【街道はさらに守山地内を北へ約1.5km程行く】 勝川の渡し手前に北(新田)の天王社と地蔵堂がある。 天王社には三柱が祀られていて、中央に尾張大国霊神社(おわりおおくにたまじんじゃ)、下段の二柱は不明。世話役の方が毎年輪番で津島神社と国府宮に神札をもらいに行っていると言う。天王社は2021年(令和3年)秋に建て替えられた。 南隣の地蔵堂は元々同所の向かい辺りにあった物で近年新たにお堂を造り天王社脇に移された物(高さ50cm、幅27cm)。また光背には「左 ぜんこうじ道、右 里うせんじ道」と書かれ道標仏となっている。 矢田川・庄内川に挟まれたこの辺りは低地で、少しの雨でも道は冠水、現在でも家屋を水から守るため石垣を積み上げた上に家を建てる水屋造りの家があり当時の人々の難渋が偲ばれる。 1865年(元治2・慶応元年)創業の東春酒造の水屋建築の蔵屋敷がある。 【やがて庄内川、勝川の渡しへ】 渡し場の南の坂は「喜一坂」といわれた急坂で、馬が倒れた程の難所だったといわれ、 馬方達が供養のために建てた馬頭観音はこの急坂に祀られていた。この馬頭観音は現在石山寺山門脇に移されている。 街道は現在の国道19号線、勝川橋やや上流部の渡し場をわたり勝川へ至った。 勝川の渡しは季節的に仮橋と船を交互に使用しており、尾張藩は上街道味鋺の渡しも含め渡し場に1723年(享保8)運上金を定め、関係6ヶ村(山田村、守山村、大野木村、安井村、勝川村、味鋺村)に年10両12匁5分を上納させていた。 この渡し場からの収入は各村の大切な現金収入で、運上金の約半分5両を負担していた勝川村は新橋を設けようとした松河戸村を藩に訴え出てこれを却下させ、対岸瀬古村とも衝突し藩に訴え出るなど、この渡し場を実質的に仕切っていた勝川村の影響力は大きかった。 渡し賃は下街道は民間の道ですので上街道よりやや高めに設定されており、渡船馬一駄荷10文、人6文であった。しかし天明年間(1781〜)には渡し関係者が利用者から過剰な渡し賃を取りトラブルが続いたため運上金制度は廃止になった。 ※官道であった上街道は船や橋材を藩から支給されていた。 【勝川の渡しを渡ると勝川村へ】 私道的な下街道には宿駅制度はなく、宿場は正式に設けられていなかったが、上街道への追分けにもあたり勝川界隈は宿場的賑わいを見せていた。

鎌倉時代寛元年間(1243〜1247)西大寺の高僧、道円上人により創建されたと言う。 本尊の阿弥陀如来、薬師如来、釈迦如来の三体は僧都(そうず)恵心の作と言われ釈迦・薬師座像には1367年(貞治6)修理の体内墨書がある。これら諸仏は近隣五ヶ寺「石山寺・無量寺・福田寺・光蔵寺・光善寺」にあった仏像が石山寺以外は廃寺となったためその後当石山寺に移されたもの。 境内西の観音堂の十一面観音は近江石山寺(いしやまでら)の如意輪観音と同木と言われ、道円上人によりもたらされたもので、そのため寺号を石山寺(いしやまじ)と呼び近江石山寺(いしやまでら)と混同しない習わしがある。 ※大本山石山寺(いしやまでら)滋賀県大津市石山寺1丁目にある東寺真言宗の寺、ここで紫式部が『源氏物語』の着想を得たと言う。 寺勢は一時衰えたいたが江戸時代初期1675年(延宝3)尾張二代藩主徳川光友が同地で鷹狩りを行った際白鳥を仕留め吉兆と感じ、荒廃していた寺を翌1676年(延宝4)に再建したと伝えられ、またこの時光友公ご息女当姫から十二天の画像六幅が寄付されたと言い、一時「白鳥山」との山号を賜ったという。 当地瀬古一帯は矢田川と庄内川に挟まれた低湿地(約標高10m)で1779年(安永8)、1855年(安政2)など大きな洪水被害に遭っている。 また1891年(明治24)の濃尾大地震で本堂・客殿・庫裏などが倒壊、翌年再建され、1945年(昭和20)5月14日の空襲では本堂(釈迦/薬師如来像)・観音堂・山門を残し客殿・庫裏が焼失。この時隣の高牟神社も焼失。伝来の恵心僧都の座像も焼失した。 本堂は1996年(平成8)再建され、本堂の額には「後の世を ねがう心は かるくとも ほとけの誓い おもき石寺」と江戸時代の扁額がある。 山門(三門)は四脚門・楼門造りで二階に梵鐘があるが、かつては1710年(安永7)銘の釣り鐘があったが先の戦争時に供出された。山門前西の唐風石像は「開山道円上人報恩謝徳」として信者の方々により1983年(昭和58)1月に建立された。山門の扉には「法輪」を模した透かし彫りがある。 山門内西側の馬頭観音は下街道(善光寺街道)の勝川の渡し南(守山側)の急坂「喜一坂」に祀られていた物で、当時は馬が倒れる程の難所だったといわれ、供養と安全祈願のため建てられていたものを明治時代ここに移されたもの。さらに右に三十三観音(明治時代以降の物)が祀られており、おもかる地蔵・地蔵菩薩像も同街道沿いにあったものを明治時代ここに移されたもの。 石山寺はじめ区内の各寺では当時たびたび御開帳が行われ、小寺玉晁(1800〜1878年、尾張藩大道寺家等に仕えた陪臣、名古屋生れ)が江戸時代末に著わした『名古屋見世物記録・見世物雑志』には石山寺に於いても御開帳の際には歌舞伎狂言・軽業など興行が行われ多くの人出で賑わったとある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||